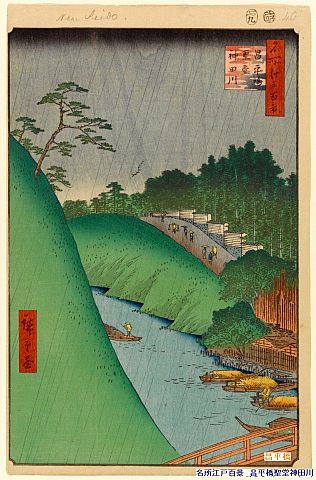

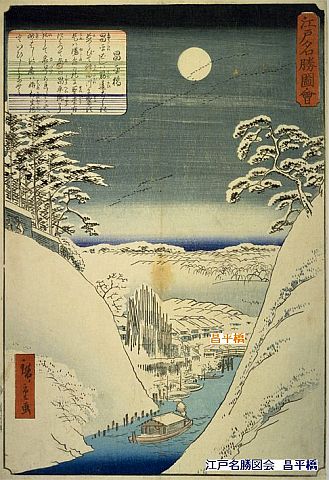

晜悽奊偲恾夛亄偵傛傞峕屗偺嫶傔偖傝丂丒丂徆暯嫶

仢徆暯嫶偺曄慗

仧憂壦偼姲塱擭娫(1624乣1644)偲塢傢傟偰偍傝丄帪婜偵傛傝乽怴偟嫶乿乽憡惗嫶乿乽堭愻嫶乿側偳偲屇偽傟偰偄偨丅

仧尦榎係擭(1691)偵摽愳峧媑偑岴巕昣偱偁傞搾搰惞摪傪寶愝偟偨嵺丄岴巕偺惗抋抧楧崙丒徆暯嫿偵場傒乽徆暯阺乿乮徆暯嶁妛栤強乯偲柤晅偗丄 嬤偔偺恄揷愳偵壦偐傞嫶傪乽徆暯嫶乿偵夵柤偝偣偨丅

仧堐怴屻偺柧帯俀擭(1869)丄怴惌晎偵傛傝乽憡惗嫶乿偵栠偝傟偨偑丄柧帯俇擭(1873)峖悈偵傛傝棳幐偟偦偺屻嵞壦偝傟側偐偭偨丅

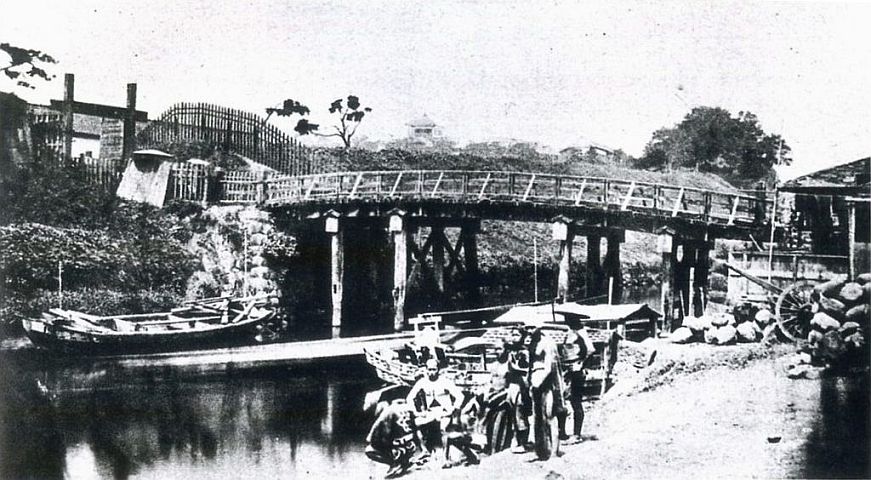

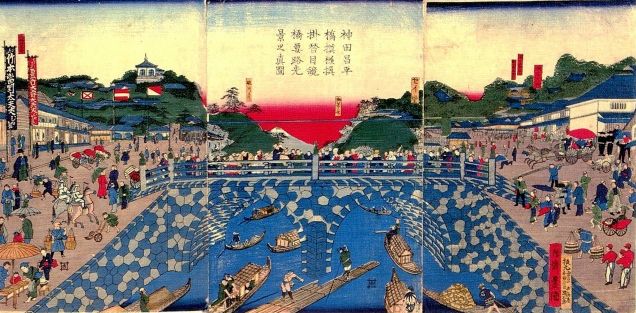

仧柧帯俇擭(1873)媽憡惗嫶(媽徆暯嫶)偲媽嬝堘嫶偺娫偵丄嬝堘屼栧偺瀍宍偺愇奯傪夝懱丄嵞棙梡偟偨愇憿傾乕僠嫶偺乽漭戙嫶乿(傛傠偢傛偽偟)丄捠徧乽娽嬀嫶乿偑壦愝偝傟偨丅

仧柧帯11擭(1878)丄帒嶻壠崅嫶師榊嵍塹栧偵傛傝乽漭戙嫶乿偺峏偵壓棳懁偵(尰嵼偺枩悽嫶晅嬤)捠峴椏傪庢傞揝嫶乽徆暯嫶乿偑壦愝偝傟偨丅 乮擔杮弶偺傾僗僼傽儖僩曑憰乯

仧柧帯33擭(1900)丄怴偟偄摴楬寁夋偵傛傝媽憡惗嫶晅嬤偵嵞壦嫶偝傟丄嵞傃乽徆暯嫶乿偲柦柤偝傟偨丅挿偝12娫(栺21.8m)暆俇娫(栺10.9m)偺嫶丅

仧壓棳偺漭戙嫶偼乽尦漭悽嫶乿(傕偲傛傠偢傛偽偟)丄徆暯嫶偼乽怴漭悽嫶乿(偟傫傛傠偢傛偽偟)偲夵徧偝傟偨丅

仧尰嵼偺乽徆暯嫶乿偼戝惓12擭(1923)偵壦偗懼偊傜傟偨傕偺偱丄恄揷愳偵偍偗傞嵟弶偺揝嬝僐儞僋儕乕僩偺傾乕僠嫶偱偁傞丅

仧憂壦偼姲塱擭娫(1624乣1644)偲塢傢傟偰偍傝丄帪婜偵傛傝乽怴偟嫶乿乽憡惗嫶乿乽堭愻嫶乿側偳偲屇偽傟偰偄偨丅

仧尦榎係擭(1691)偵摽愳峧媑偑岴巕昣偱偁傞搾搰惞摪傪寶愝偟偨嵺丄岴巕偺惗抋抧楧崙丒徆暯嫿偵場傒乽徆暯阺乿乮徆暯嶁妛栤強乯偲柤晅偗丄 嬤偔偺恄揷愳偵壦偐傞嫶傪乽徆暯嫶乿偵夵柤偝偣偨丅

仧堐怴屻偺柧帯俀擭(1869)丄怴惌晎偵傛傝乽憡惗嫶乿偵栠偝傟偨偑丄柧帯俇擭(1873)峖悈偵傛傝棳幐偟偦偺屻嵞壦偝傟側偐偭偨丅

仧柧帯俇擭(1873)媽憡惗嫶(媽徆暯嫶)偲媽嬝堘嫶偺娫偵丄嬝堘屼栧偺瀍宍偺愇奯傪夝懱丄嵞棙梡偟偨愇憿傾乕僠嫶偺乽漭戙嫶乿(傛傠偢傛偽偟)丄捠徧乽娽嬀嫶乿偑壦愝偝傟偨丅

仧柧帯11擭(1878)丄帒嶻壠崅嫶師榊嵍塹栧偵傛傝乽漭戙嫶乿偺峏偵壓棳懁偵(尰嵼偺枩悽嫶晅嬤)捠峴椏傪庢傞揝嫶乽徆暯嫶乿偑壦愝偝傟偨丅 乮擔杮弶偺傾僗僼傽儖僩曑憰乯

仧柧帯33擭(1900)丄怴偟偄摴楬寁夋偵傛傝媽憡惗嫶晅嬤偵嵞壦嫶偝傟丄嵞傃乽徆暯嫶乿偲柦柤偝傟偨丅挿偝12娫(栺21.8m)暆俇娫(栺10.9m)偺嫶丅

仧壓棳偺漭戙嫶偼乽尦漭悽嫶乿(傕偲傛傠偢傛偽偟)丄徆暯嫶偼乽怴漭悽嫶乿(偟傫傛傠偢傛偽偟)偲夵徧偝傟偨丅

仧尰嵼偺乽徆暯嫶乿偼戝惓12擭(1923)偵壦偗懼偊傜傟偨傕偺偱丄恄揷愳偵偍偗傞嵟弶偺揝嬝僐儞僋儕乕僩偺傾乕僠嫶偱偁傞丅

夋憸傪僋儕僢僋偡傞偲奼戝夋憸偑尒傜傟傑偡丅

乮奼戝夋憸偺塃敿暘偺僋儕僢僋偱師偺奼戝夋憸丄嵍敿暘偺僋儕僢僋偱慜偺奼戝夋憸偵堏傝傑偡丅乯

尰嵼偺徆暯嫶偺儂乕儉儁乕僕傊